“长毛”是对清咸丰年间太平军的俗称或蔑称,因太平军为对抗清政府剃发留辫的律令,蓄意恢复汉民族蓄发不剃的习俗,一律蓄发,故称之。不同的时期、不同的朝代、不同的地区对其有不同的评价,褒贬不一。1851-1864年,太平军曾三次占领处州。清代至民国,处州畲汉民众一般认为,“长毛”对百姓大肆掳掠屠杀,裹挟百姓加入太平军,罪恶滔天。无论在官府还是乡民眼中,“长毛”是过街老鼠,人人喊打。然而,同一个时期,在云和的一个畲族小村,却出现了一个奇葩人物,他编写了《长毛歌》,极力赞美、歌颂“长毛”,独树一帜,成为难于解释的事件,从而留下了诸多的悬念。

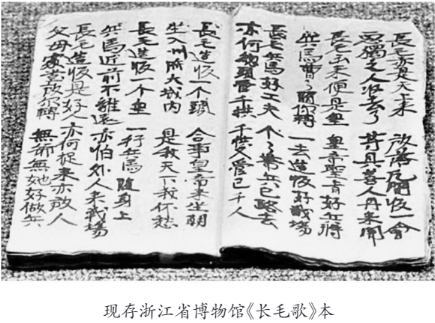

《长毛歌》现存浙江省博物馆,为省级重点文物。资料显示,1958年12月24日,梅源文化站干部徐灯明在梅源收购站中发现了《长毛歌》手写本。该歌由原云和县梅源东坑自然村畲族人蓝三满用山歌形式编唱,由蓝福余笔录。山歌长达五千零四十字,分二十二段,用七言句本地畲族土话编成。而现代的《云和县志》《浮云记忆》等书中,又有多个不同的版本,均为印刷体,未见手抄本,其来源不详。现以省博物馆的手写版本为例,作节选简述,其中通假、异体、白字、错字均已根据其本意改正。

山歌的第一段开始,就唱清咸丰皇帝对人民残酷的压迫:

咸丰皇帝心不通,出来理事人不容;

出个长毛无情义,造反世界无穷富。

第二段唱清朝地方官员们搜刮民脂民膏:

州府县道人心强,买田加租又无良;

放出长毛来收你,收你无骨又无皮。

州府县道人恶多,有钱买田不自做;

无钱人子无田土,田土要我穷人做。

州府县道人好狠,买田加租作田难;

一石租田分五斗,还讲无作痛心肝。

州府县道人恶算,天地神明来结冤;

放落长毛来造反,反了无人就无冤。

州府县道人恶计,长毛来反不由你;

寮基田园都荒了,荒了无人我便去。

第三段到第十一段,则歌颂太平军严格的纪律性和组织性,

也唱到太平军进军云和的路线、攻克云和的时间以及在云和的活动情况:

长毛出来便是皇,皇帝圣旨好兵将;

兵马漕漕随你转,一去造反好战场。

长毛兵马好功夫,个个带兵几路去;

亦有总头管千拱,千拱亦管几千人。

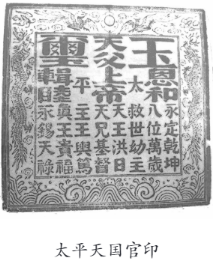

长毛做官亦有印,亦管长毛几千人;

亦有文书通自府,长印来到实是真。

咸丰来到八年坐,长毛造反到云和;

来时田禾已播了,去时割禾又正来。

在山歌中,又描述了当时徐登赢在云和黄水碓地方,被太平军一刀砍作两段的历史事件:

景宁县里去抽兵,一撩一个几千人;

通知便讲念日去,一人不去便罚死。

登云带兵到云和,云和长毛实是多;

等你登云兵子到,长毛来杀闹漕漕。

长毛赶来到路边,兵子捉石冲向前;

长毛不怕石来战,兵马齐齐铳开先。

杀到兵子做两边,景宁兵子都逃完;

杀你带兵做两段,登云元帅亦无见。

景宁未见讲好汉,到我云和亦无干(无用);

长毛便是天生子,千里未来就赫(吓)散。

从第十二段到十七段,唱太平军离开云和后,

清军到云和大肆抢劫、捉人、拉夫以及老百姓被清军捉去所受痛苦的情况:

长毛去了官兵来,未见官兵打一回;

兵子亦赫(怕)长毛子,不敢近前相斗打。

姓周兵头是大兵,带到几百几千人;

几千人头做兵子,来到云和乱捉人。

宫兵大人好名声,长毛在城不敢行;

等住长毛出城外,一时来到好高兴。

官兵又讲好功夫,我今未来长毛去;

长毛住在月多久,不知官兵那路去?

官兵心肠更恶毒,来到地方乱捉人;

捉我粗人去挑担,一日担来不得休。

挑到暗(夜)来放落地,肩头皮甩脚又酸;

明日起身挑不去,官兵要打又要(罚)跪。

第十八段到二十二段,主要唱劳动人民在太平军起义战争失败后,

经济更加衰弱了。规劝大家,勤俭耕种:

知上郎子紧耕春,一年四季在一春;

大细一家都早起,天晴落雨无偷工。

人乃不做心里懒,手脚不动讲无干;

勤俭去早天未晓,日已回转又一担。

最后交代写歌作者:

郎今年老无事情,造乃闲话人听听;

世故亦是原先事,不是今天造得成。

郎今年老无计较,亦无圣(甚)说无律条;

住在东坑蓝三满,无情无理分人笑。

从以上山歌内容看出,作者对“长毛”已达到忠心耿耿、视若祖宗的程度。然而,同样是民间的记载,云和石塘金山下村《高氏宗谱》却作了完全相反的载录,中有《略志避匪事》云:

清咸丰戊午(1858),月值暮春,贼匪数万,由闽来浙,拥至处郡,攻城而入。过旬余,星散缙、青、宣、云等县,设公馆,立军帅,出《不忍残害良民》《富户当贡》等示。我父不受贼计,率家人携穉子避本都坳坑地方,甚得安居。迨初秋,周兵官带精兵万余,战于缙云,一鼓而胜,贼匪败绩,遂过云、龙等县而去,村近路旁,民被掳掠者不知其数,幸朱村等地方未有一至。于是田坳坑辞主而归。次岁已未,又有贼匪数千,由闽浦邑而来。有松邑进士叶维藩、郡守李希郊带兵千余,御于堰头地方,兵寡贼众,势不能敌,兵官皆失死者数十人,贼遂入城,仅住三日而去。惟遂、松、丽、缙等县略被却夺,余县得免。至辛酉(1861)十月,又有万余贼匪攻入郡城,散处四方。掳掠之民,视衣服美恶知其家之贫富,因勒洋银多寡以赎之,不赎者,用刑用杀也。时来时去,遍处搜山,不测而至。于是,父率家人避本都松树岗地方,熙熙而乐。次岁壬戌(1862),村中有不肖之徒,投营从贼,赴郡请上设馆于朱村,分门牌示贡税,假托安民之象。有本村为贼党师帅(太平军中最低一级军官)周海者,送贼扎于松树岗,饬长兄根成为馆理事,(周)父观札誓曰:“死不肯从”,因是数月未曾归家。设馆之初,不过十余贼,渐来渐多,有千余人。父日日访问,闻得朱村馆内贼匪已众,则曰:“此不可以安居也”,遂率家人从松树岗避牛角湾地方,宿一夜,访问乡人:“近日贼党所为何事?”其人曰:“贼党各办军器,声言除灭石水缸不贡之村。”父思之曰:“除灭那村,必不明言,明言必埋暗计,此犹不可安居也!”即从牛角湾申刻起程,乘夜避祖师殿(牛头山脚)地方。岂知来朝卯刻,(贼)蜂至杨村、牛角湾、南坑、松树岗等村,深山茂林遍处觅搜,杀老穉,掳强壮,却货财,焚房屋,被害者惨不忍言。而石水缸地方未有一到,真明言暗计也。乡人遂谓父有先知之明,得免此难。暨三月,江腾蛟、郑福开、李开荣等为首,集聚乡男数千,约日定时,由朱村乃至大港头、坛埠等村,贼馆尽破,凡从贼师军等帅,获者即杀,贼由是归城内。越数日,从城内而上,水行数百船,陸行几千人,乡勇不能御,遂入朱村,凡近朱村等地方,烧尽房屋,被掳者杀之,三日而去。村内悬挂人头数十余个,见者莫不伤心。自后,五都等地方又集乡勇几千,会同九都乡勇,时战于大港头,时战于碧湖,阵数不可胜记。至六月初,又别有一党贼,由温州至景宁,乃至云和,因大水难渡,停大港头、均溪、双港等地方,前山搜入三十余里。于初七日,五都乡勇战于双港坳,九都乡勇朱村埠头过渡,被贼大胜,九都乡勇无逃生之路,失掳八十余人。不多日,此党贼过大港头,由松邑而去金华。及七月,林白二兵官,一自遂昌而下,一自龙泉而下,两港(双港、大港头)克复,环攻郡城,数日而胜。由是,处郡诸县贼党尽退。既平后,米则七百大钱一斗,肉则三百大钱一觔,凡食物增价数倍。而父于前一年潜藏粮食于山头地方,自避难以来,家中十余口每食必饱,遭此大却,未伤一人,既获天之佑,亦由余父有精明之识,避贼而不从贼也。余当是时,年仅十余岁,不能详悉,略志之,传于后人,俾知思患预防。时光绪十八年(1892)岁在元黓执徐(壬辰)炎夏之吉,庠生奇峰谨志。

与此同时,还有多个姓氏的族谱作了乡民奋力抵抗长毛的记载,他们抵抗侵略的故事,惊天地,泣鬼神,如不计较内、外敌之别,则与“三元里抗英”同样的悲壮。如石塘竹子坪村《王氏族谱》中,有《王德聪传》云:

王公德聪,云邑竹子坪人,性豪爽,多胆略。时咸丰十一年(1861),粤匪扰处州,蔓延于各邑,偏地皆然,云邑九都等处,亦多屯聚。竹子坪人恐其骚扰,预为之防,聚是乡人之勇敢、能任事者,各备器械,拒贼于朱村口等处。公攘臂直前,与乡人偕,一日,贼至朱村口,众与之敌,两相击刺,贼多损伤,望风而遁。众因其遁而逐之,追贼于双港,不料,贼分为两股,两路夹攻,我众不能首尾相应,势遂大溃。竹子坪人或有逃回者,而公因遇难焉。嗟乎!夫人生处乡俚,身未亲朝廷韬略,目未睹圣贤诗书,一旦国家有变,奋不顾身,欲与同事之勇敢者,捍卫一方。

龙门民国八年《颜氏宗谱》云:

颜荣茂,一名佑,生于乾隆四十年(1775)五月十三日未时,卒于咸丰八年(1858)六月二十日。时洪、杨兵由云邑石富,过大牛、黄衕,经洋坑源,转出王庄、武溪,赴龙泉(注:由云和绕松阳至龙泉)。公乏食,拟向房姪炳武借米,往龙泉丙亮(其子)家,行至道太,遇乱兵,卒于路。其子世亮,乳名丙亮,徙迁龙泉,遇石达开乱,不知所终。

本县其余多家族谱均有类似的载录,此处不一一列举。非但浙江,闽地也同样有类似的民间载录,如:闽上杭《罗氏族谱》有清末罗云芝撰写的《粤匪记》云:

文庙纪年之岁次辛亥(1863),逆首洪秀全聚党广西犯顺,是时也,世享承平,官民皆不知兵,闻警溃散,全省陷没。贼氛猖撅,由长江直犯金陵,遂乃正伪位,营巢窟焉。计被难地方:湖南、湖北、广东、广西、四川、河南、江西、江南、浙江、福建、山东。省会尚存,惟江西、广东、福建、四川、山东而已……先是九月间,偕侍溯窜闽,汪海洋伪号康王者,于会昌界率一阵十馀万,盘踞长汀之南阳乡,为漳声援。十六早,遣党万馀人,掠白沙,佥谓:“康溯可虑,丁逆无虞。”盖以侍逆前此入永定,吾乡山路崎岖,窜漳当由永定孔道。十八早,红日初升,丁匪已到,走马扬铃,初以为避难。来者发炮伤人,奔窜者如鸟兽散矣。喘而走者,哭而奔者,扶老者,携幼者,掷衣物者,号父母兄弟妻子者,伏匿穷谷,栖身无处。回忆平时忘帝力于何有者,曷罄怆感。幸而丁逆一宿,即由坎市奔诏安。计被杀毙者八人,掳而去者十九人,集场铺户焚如者过半,民居惟竹子头下焚毁二十馀家。凋残景象,非复前日。自是人心惊扰,不遑安处,伏处岩谷,羁旅山村,靡室靡家,佥曰“发逆故矣”…… 然兵燹之馀,疾病因之,死之随之,曾检古人“好景与时容易过”句,对以“荒年兼病大难为”,人以为工,予以为实耳。昔闻诸父老曰:“吾乡山居,不得享大福,亦幸不受大祸。”今何如耶?盍覼缕焉,以俟采风者。光绪乙未二十一年(1895)秋月,云芝甫志。

太平军攻克处州是大事件,《处州府志》《云和县志》《龙泉县志》《景宁县志》等都作了较长篇幅的载录。同治十一年《景宁县志》载:

咸丰八年(1858),粤匪伪翼王石达开由江西陷郡,分军四出,继陷云和,邑人大骇,五月,生员徐登瀛倡议,督率各乡团勇四千余人,于十五日分道驰赴云和会剿。时登瀛合二、五、六、七各都民勇,一由泗洲岭屯劄温溪,一由三望岚屯劄溪口,十六日晨早进攻贼营,连胜至黄水碓。其一都绿草诸勇攻至竹坑遇贼,接战,民勇杨三妹等战死,同死者:杨孙儿、张世金、陈仁好凡四人。三都勇进逼村头被围,勇首叶遇坤力战死之,贼随后大股复集,骤雨如注,登瀛战败,力竭殁于阵。同死者:徐斌凤、季世妹、雷严孙以及泰顺杨发良等凡九十一人(以上阵亡义勇自是年申详后,并据同治四年知县张鸿补详册案汇,蒙分别旌恤入祠,详秩祀门)。知县吴瑞龙复檄绅董募勇戒严,至六月中旬,堵御无懈,寇始惮而不入境,寻道去。同治元年(1862)二月初九日,流寇朱义陸、鹏龚永所属伪元帅陈、徐、彭、江等率众男妇二千余人,由云和犯县,即午搜掠城隅东南诸乡,知县管书勋至东坑。贼连日分党四出剽掠,放火烧民庐舍,北岸滙下油田、张村、独山、后包、山下场、埽口俞、山滃边、三枝树、大赤坑等处,环县数十里尽遭蹂躏。被各乡督率团勇接战,贼颇挫衂,十三日巳刻,又并各乡勇击贼,于城东敬山宫洋败之。十四日有细作至,自郡城被防守北岸民勇获其《饬勉》《实力镇守》伪书。十七日,贼五十余人复至北岸攻却,勇首林瑞美战死,子嘉顺被执,同死之。十八日,慕岭头团勇议进薄城下决战,晨早贼忽掩至,民勇孙仁在战败死之,同死者:孙仁茂、梅士广等凡十四人,贼遂焚县南诸乡,时五、六都并青田、瑞安劲勇,由三枝树驰赴张村援剿,破其前队,战死者:吴光泮、叶老五、并青田周汤美、金从礼、赵严木、张良三等凡六人。(劲勇)约期会合六乡民勇四千余人,入城奋击,贼始大懼,是日复有余党四五十人循溪至汇下,哨探渡河,民勇御之,始退,随放火烧外舍沿途民屋。次早,六乡民勇奋击,贼寻溃奔,自外舍过滩,儘多渰溺,过峦头始闻炮声,仍窜还云和。此次殉难生员潘锦民、民人王明乐等九人,并于五月案内汇详。又五月,温州金钱会匪溃散诱合,伪侍王李世贤弟党所属潘、胡、朱、高、喻、杨、陈等,大股分道入寇,一由青田九都至门潭朱洋(一都地名),贼众自相残杀,积尸成丘。一由青田白岩过长山岭,与前股会于大潴,十三日,自下港突逼县城,另分一枝由绿草源入云和,自称有十万余众,日夜兼程不绝,大肆焚掠,环县诸乡内,汤坑、茗源、漈头、泥山等处,以及大溪沿岸一带,半为灰烬。其金钱头目贼党以其引道失机,焚磔(分尸酷刑)死焉。十五日,自辰至午,大雾漫天,咫尺不辨人物,贼势颇窘。十七日,团勇集击,贼溃云和,一路而去,其自相屠戮,惨不胜言。至七月十八日,副帅林文策、游府白瑛等,大兵进剿,次克复,处州邑郡始宁。

同治《云和县志》详载战事,其中有名有姓、官府赐恤的战死乡民凡213人。其中,咸丰八年118人;咸丰十一年,死者未详;同治元年95人。同治元年六月初七日朱村之战,罹难乡民最多,达68人。

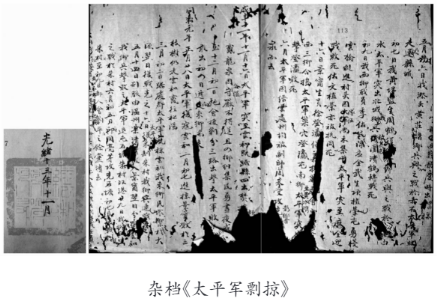

在云和档案馆,现存清朝原始杂档《太平军剽掠》:

……云和⊙西窥龙、庆时出剽掠!(咸丰八年)五月初六日,我漈头、黄庄诸乡兵与之战于赤石,太平军败走,遂退县城。初七日,我黄垟监生周鹤复集合乡兵,与之战于城西白水,太平军突出北城,我乡兵被其包围,鹤转战死。初九日,我西乡职员季佑民、陈应全、武生项植荣屯勇栈云桥,挺进村头,因队伍尚未集中,太平军突至,应全迎战败死,佑文、植荣亦被执,同死。十六日,景宁生员徐登瀛倡议援剿,驰会云和东南西三乡,合捣太平军巢穴,登瀛屯南乡,至黄水碓,太平军突□□击,登瀛败死。六月,太平军因缙云、处州均被副帅周天受攻克影响,转窜龙泉去。咸丰十一年(1861)十一月十六日,太平军突至云和,既踞县,四出焚掠,频攻西乡,图窜龙泉,因各隘守严,不得逞,且四乡纠集民勇,昼夜严戒。至十二月初一日,驰会援剿,分三路出击,太平军败……不敢出。初四日,遁东乡而走。同治元年(1862)正月廿八日,太平军复寇云和,二月初七,进掠景宁,败于三枝树,仍走云和,窜往松阳。三月初二日,踞处郡太平军剽掠云和,我东乡民众御之于大源,翌日复战克之。十六日,太平军复来却朱村,我乡兵速战克之。五月十四日,别股由温州乐清溃败,入景宁,翌日分踞云和,我乡兵击败之,太平军退屯石塘朱村、双港。廿九日,我乡兵与之战于朱村。六月初五日,邱周亮等攻克石塘,初七日复战于朱村,初九日,都人会剿平之,余党溃去……

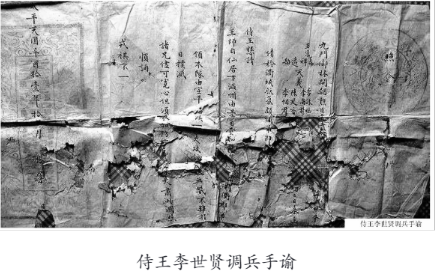

档中有《侍王李世贤调兵手谕》:

照令,九门御林,开朝勋臣……王宗□、禆、遴、勘,天义李詠旺、李尚穆、陈廷香、李帼犀……□月二日来函。借稔衢城妖氛颇炽,□即……侍王恳请:王师自仙居下温州,由景宁、云和……各出剿衢郡,即领本队由宣平□□一路夹攻□□无几不难,指日扑灭。诸兄尽可宽心,但须严加防……不失肃此阙照,顺拘,戎褀不一。太平天囯辛酉拾壹年(1861)拾月拾柒日。

由上可知,咸丰、同治年间的“长毛造反”,对于处州各县乡民而言,可谓惨绝人寰。面对村内悬挂人头数十余个、血流成河的场面,我想,无论是穷是富,是官是民,绝不可能为之唱赞歌。蓝三满、蓝福余为何如此卓尔不群呢?

为此,我们走进了他的村子。梅源东坑自然村,现属南山村委会,位于镇政府驻地崇头村东南一公里处,海拔三百余米。村四周梯田,聚落沿坑呈点状分布,坑水自南向北经村注入崇溪。清光绪年间,宋姓从雾溪坳头迁此建村。村建南山东面坑边凹地上,故名东坑。有宋、刘、雷、蓝、陈、李姓氏。据梅源村老人叶佳松、东坑村老人宋正苏介绍,解放之前,蓝姓在该村还比较兴旺,蓝姓祠堂在梅源变电所的位置,主要居住在上垄、下垄村,后来逐渐衰弱。现今,下垄村已无蓝姓人,上垄村只剩下一家蓝姓,且为李家人入赘,又无族谱,所以无法调查他们的先祖名讳。是否有蓝三满、蓝余福其人,现已无法确认。唯可以确认的是,解放后被有关部门搜走了许多山歌本,今年88岁的宋正苏清楚记得,当时有一歌本叫“百廿段”的,关于“长毛歌”,他则不记得。1987年,王心白在《畲族史料专辑》中也说:“东坑村祇遗蓝姓一户,而且赘汉民入祀,全家祇有五口人,所以对蓝三满的具体身世知之甚少。据传,三满原名文满。父亲蓝德福,生三子:长子文星、次子文通、三子文满。”所以,对蓝三满的调查目前则山穷水尽,无法继续。与东坑村相邻的南山自然村亦多有畲族聚居,雷海燕(硕士)及其母亲雷玖奶说,从上代口传心授,长毛是恶毒的代名词,甚至责骂小孩顽皮时,也会说他“长毛造反”。可见,在畲族人民心目中,长毛同样不会是善类。

我们再看《长毛歌》的文本。歌本错字、白字、谐音字较多,语句也不尽通顺,基本符合民国时期畲族人文化程度较低的特点。“咸丰皇帝心不通,出来理事人不容。”直指大清皇帝,直接谋反,若在清朝,其罪当诛。“州府县道人恶算,天地神明来结冤。”说明作者非常相信天地神明,相信“天父上帝”。“ 长毛出来便是皇,皇帝圣旨好兵将;长毛亦是天生子,口出圣旨治万人;长毛造反一个皇,一行兵马随身上。”说明作者已经拜倒在长毛的脚下,他的心中,自己成为了天国的子民。“寮基田园都荒了,荒了无人我便去。”直接说明了作者是个穷人,没有土地,他希望天下大乱,田地无人耕种,然后这些土地都留给自己。“亦有总头管千拱,千拱亦管几千人。”说明作者非常了解太平军的内部机构,知道太平军有森严的政权体系,比如在王爷之下有国宗、侯、丞相、检点、指挥、将军、总制、军帅、师帅等十六级军官,各等级之间有着明确的上下尊卑界限。“亦有文书通自府,长印来到实是真。”直接说明了作者见过太平军的长形官印,而作为普通的农民,逃跑恨晚,不可能见着太平军的官印,更不可能分辨是长是方。“长毛不怕石来战,兵马齐齐铳开先。”说明作者目睹了这场战争,看到了乡勇拿石头扔向太平军,或许他直接参加了这场战争,因为他家距离战争发生地“栈云桥”非常近,仅一里路而已。“人子若讲长毛来,大细男女也走开;大里思量山里转,地方避远休人行。”说明作者明显知道民众对长毛极其害怕,而自己又在歌颂长毛,内心处在矛盾之中。“郎今年老无事情,造乃闲话人听听;世故亦是原先事,不是今天造得成;郎今年老无计较,亦无甚说无律条。”说明这歌本是作者老年之后的回忆作品,而并非当时的战场记述。

综上所述,我们作如下的几种揣度:

该歌本应当写于民国,而非清朝。如果成于清朝,作者则为一身反骨,贼胆包天,不顾家人的死活,而视死如归,作为一位畲民,一般没有这种可能性。如果两个人同时参与写歌,则必定成为公开作品,危险性更大。作者与蓝福余的关系,我们无法考证是子、是孙、是邻,同样可能断定他不敢在清朝时写“反歌”。假设作者在同治元年为20岁,在民国元年时,他为70岁,刚好符合“郎今年老无事情”的描述。辛亥革命时期,云和、景宁有许多学生赴日本留学,为推翻清朝统治,他们的思想非常的激进,也可能受他们的影响。民国时,对太平天囯运动的评价是正面的,孙中山给予太平天囯高度的评价。蒋介石对太平天囯评价说:“往者,洪杨诸先民,崛起东南,以抗满清,虽志业未究而遽尔败亡,而其民族思想之发皇,轰轰烈烈,在历史上足以留一重大纪念焉。”

也可能蓝三满当年曾被裹挟而参加了太平军,并被洗脑,从此对太平军心悦诚服。也可能他已成为太平军设在梅源馆的理事,参与了太平军的“贡税”行动。他能见到太平军的长印,对其指挥结构了如指掌。也许他见到了太平军的宣传册子,并因之而编写了《长毛歌》。

1958年,距离民国非常短暂,距离长毛造反时间也不足百年,若当初去调查蓝三满、蓝福余的情况,应当非常容易。按照当时的环境,对于如此的“革命家庭”,应当着重奖励、宣传,然而,当年没有调查,也不见有太多的宣传材料,这种反常情况似乎匪夷所思。

至于后来印刷体的版本,则是后人根据形势的需要而改编的,未详何人改编,如:“长毛做事顺人心,口出圣旨爱军民;好反北京咸丰帝,好求世间穷苦人。”等,均为现代人的用语,此处不作研究。

时光匆匆走过156年,由于太平天囯运动的彻底失败,资料大多消失,许多事实难于考证。故于兹申明,作者对此事不持任何观点,仅据相关资料之史实而揣,真假待考。

(作者单位:云和县政协)